【ボイトレ 歌い方】『残酷な夜に輝け』 (LiSA)を上手に歌うコツ!(歌詞の意味もポイント解説)

今回は日本のシンガーソングライター「LiSA」の24thシングル「残酷な夜に輝け」を解説。

この楽曲は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌として書き下ろされ楽曲。

同じ鬼滅の刃のタイアップとして描かれた「紅蓮華」「炎」とは違い今回はストリングスが主体となるロックナンバーとなっている。また、楽曲の中で展開がとても多く、聴き終えた後はまるで一つの映画を鑑賞したような気持ちにさえなる壮大さにも注目をして欲しい。

『歌詞の考察・解説』

先ず、世界観を良く理解する為に、少しだけでも原作やアニメ、映画にて鬼滅の刃を鑑賞する事をオススメしたい。作中での敵となる鬼に対する感情、共に戦ってきた仲間への想い。様々な心情をこの楽曲では言葉巧みに表現している。

また、この楽曲についてLiSAは、「苦しいところからもそれでもまだまだ力をもって立ち上がっていけるような少し”祈り”に似たような楽曲になっています。」と語っている。サビ入りの「行け」という1つの言葉にとても様々な想いが入っている事に注目をして楽曲を聴いて欲しい。

『メロディとコード・リズムの兼ね合いを検証』

BPMは85、KeyはFmだが、サビで同主調のFに転調。また、Fの平行調であるDmにもセクションによって切り替えている。

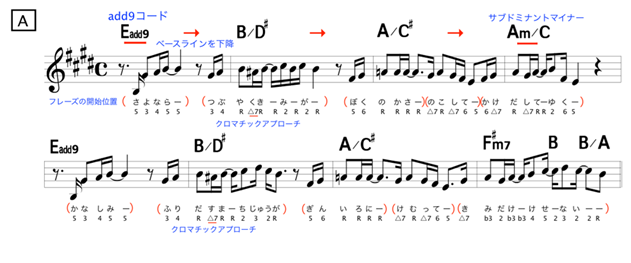

Aメロのコード進行は

|Db |Eb |Fm7 Eb |Db△7 Ab△7|

|Db |C7 |Fm Eb |Db Ab|

Key=Fmのダイアトニックコードに沿ってコード進行が展開されているが、C7のみノンダイアトニックコード。これはセカンダリードミナントというコード理論で、Fmへの解決感を強める為にドミナント7thコードを作り出している。

楽曲のコード感を良く聴いてみるとC7の箇所だけノンダイアトニックとなる為、少し特徴的な響きとなっているのが分かると思う。この様に楽曲のKeyから外れた音やコードは分かりやすく響いてくれるので、慣れると聴いた瞬間に判別ができる様になる。歌唱の際に狙う音が明確になるので是非日頃から意識をして聴いておきたい。

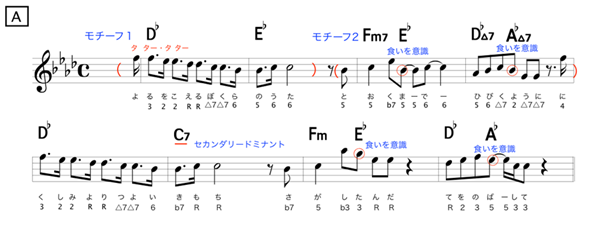

メロディラインはスケール内の音で綺麗に作られている。

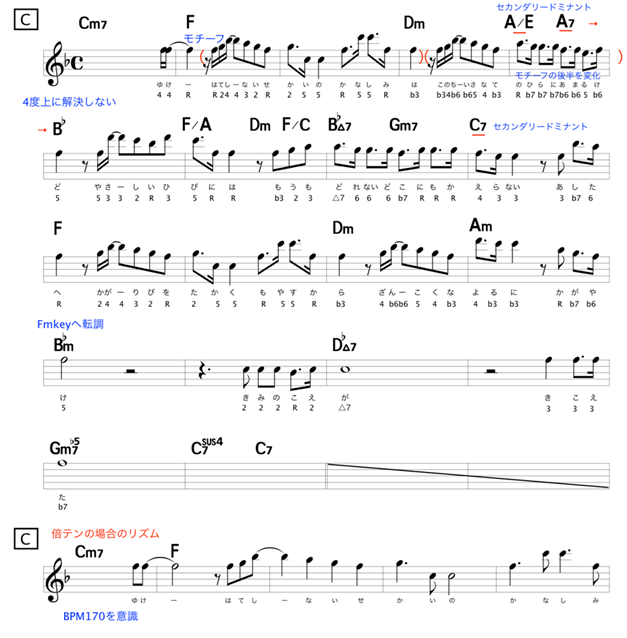

階段上にスケールを下るモチーフと2拍目裏で食うモチーフの2つで展開されている点に注目。メロディの流れやリズムをしっかりと捉える為に、セクションごとにどの様にモチーフが展開されているかを早く察知する事がとても重要となっている。

ここではリズムが特徴的なモチーフとなっている点に注目。

1小節目から2小節目にかけては付点8分音符と16分音符の繰り返しとなっているが、歌い回しに注意をして欲しい。素直にリズムを読むならば「タータ・タータ」となるが、この楽曲では16分裏からフレーズが始まり「タター・タター」のノリでリズムを感じなければならない。非常に注意をして欲しい箇所となっている。詳しくは下記譜面を参考にして欲しい。

また、3小節目、4小節目では2拍裏で食っている為ここもしっかりと意識をしよう。食いとは本来頭拍にくる強拍を半拍ズラす事により、リズムに変化を与える技法。しっかりと食いのアクセントをつける事で押し出す様なリズムが生まれるので意識をして欲しい。

Bメロのコード進行は

|Db |Db |C |Fm Eb|

|Db Ab|Bbm Fm|Db Eb|

|Db△7 |Cm7 |

ここでのコード進行もAメロ同様ノンダイアトニックはCのみとなっている。Aメロと同様のセカンダリードミナントにより作り出されたコードとなるが、3和音、4和音のどちらを使用するかは、その時の雰囲気で選択する事が出来る。ここでは解決感は欲しいがC7を使用してしまうと強くなり過ぎてしまう為、Cを選択。

メロディラインは非常にユニークなモチーフを使用している。2拍でワンセットのモチーフをスケールを上昇するように展開し、期待感を高めている。この際のメロディはコードトーンよりもモチーフが優先される為、多少音が取り辛い箇所が出てくるので注意が必要。しっかりとスケールを意識して歌唱に臨んで欲しい。

後半では8分音符が中心となるモチーフへと変化。ここでは、前半で16分音符を使用したモチーフとなっていた為、そのままのノリで進んでしまうと非常にハシり易くなってしまうので注意が必要となる。ドラムに注目して聴いてみよう。

ドラムのキック(ドンドンと低音でなっている音)が聴こえるだろうか?

このセクションでは基本的にキックが8分音符を刻んでくれているので歌唱の際キックを聴く事が出来るとリズムの指標が分かり、テンポキープがし易くなる。周りの音を聴く事は最初は難しいと思うが、是非意識をしながら練習に臨もう。

サビのコード進行は

|F |F |Dm |A/E A7|

|Bb |F/A Dm F/C|Bb△7 Gm7|C7 |

|F |F |Dm |Am |

|Bbm |Bbm |Db△7 |Db△7|

|Gm7(b5) |C7sus4 C7 |

ここではFmの同主調であるFに転調。

サビでメジャーキーに転調をする事で壮大な雰囲気、期待感を作り出している。また、ここでの期待感が歌詞の考察の際にもあった「祈り」というワードに繋がっている。

前半のコード進行では、セカンダリードミナントであるA7やオンコードを使用して華やかな雰囲気を作り出している。基本的にセカンダリードミナントは4度上に解決するのがセオリーだが(この場合KeyのⅥmであるDm)次のコードがⅣのBbになっている。セカンダリードミナントを使用した際の解決先のコードは幾つか例外があるのでパターンとして覚えておけるとコード進行をアナライズする際に迷わなくなる。

また、サビ後半のBbmからはAメロ、BメロにあったFmのKeyに転調。

楽曲の構成として、サビ前半でメジャーキーに転調し期待や昂りを提示し、後半でマイナーキーに戻す事で次のセクションへの感情を示唆している。楽曲の流れとして何の違和感もなく、世界観にぐっと入り込ませる非常に高度なアレンジとなっている。

メロディラインで注目をして欲しい箇所はサビでのモチーフの使い方となっている。2小節モチーフが基本となっているが、後半の2小節目を少し変化させる事によってメロディラインとしてのコール&レスポンスが綺麗に作られている。さらにモチーフを3回繰り返した後、そこから今までのモチーフにレスポンスするかのように次に繋がるメロディの展開を作り出している点にも注目をして欲しい。

リズムは16分音符を多く使用している為常に16分を感じておく事が非常に重要となってくる。けれど、実はここでは倍のテンポ(倍テン)でリズムを感じた方がノリが良くなる。BPMは85だか、実質倍の170でカウントをするように心掛けて欲しい。そうする事で8分を常に感じておく事が出来ればノリ良く歌唱する事が出来る。こちらも下記譜面を参考にして通常と倍テンの違いを意識しよう。

Dメロのコード進行は

|Db△7|Db△7|Db△7|Db△7|

|Gm7(b5)|C7 |Fm |Ab/Eb |

|Db△7|Db△7|Db△7|Db△7|

|Bbm7|Bbm7|Gm7(b5)|C7 |

|Fm|Fm|Fm|Fm|

コード進行としてこちらもセカンダリードミナントのC7のみノンダイアトニック。

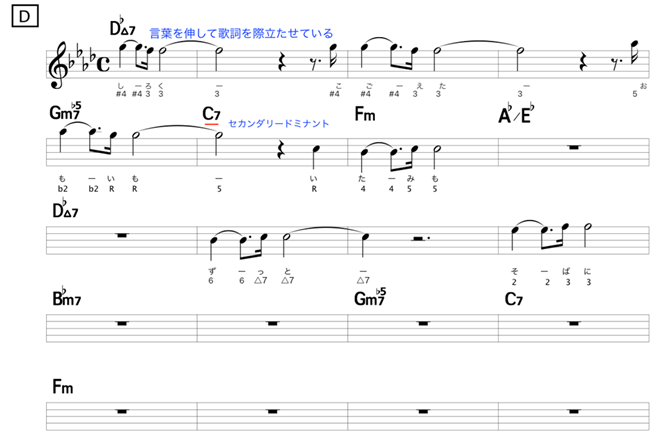

ここではメロディラインの作りに注目。

20小節あるこのセクションでメロディの動きがあるのはたった6小節となっている。また、歌詞をより際立たさせる為に少ない言葉数で伸ばすように作られている。それによりこのセクションでは内に秘めている想いがとても深く重いものであるという事を提示している。

Eメロのコード進行は

|Fm|Fm|Fm|Fm|

|Bbm|Bbm|Gm7(b5)|Gm7(b5)|

Ⅶm7(b5)であるGm7(b5)は通常サビやDメロのようにⅢ7のC7とセットで使われる事が定番だが、ここでは単体で2小節間使用されている。この事で少し不穏な展開が生まれている事に注目。

メロディラインは前半4小節のFmでのみ展開。

ここでは1オクターブの跳躍があるクラシックやミュージカルの様なメロディが特徴的となっている。また、前半4小節ではメタルの様なアレンジとなっておりメロディラインと相まって魔王や覇王を連想させ、力強く威圧的なサウンドになっている点にも注目して聴いてみよう。

ここでもメロディのリズムの歌い回しには注意。付点8分音符と16分音符の組み合わせが中心となっているが、16分音符からフレーズが始まるように歌唱が出来るとノリがとても出てくるので意識をしたい。

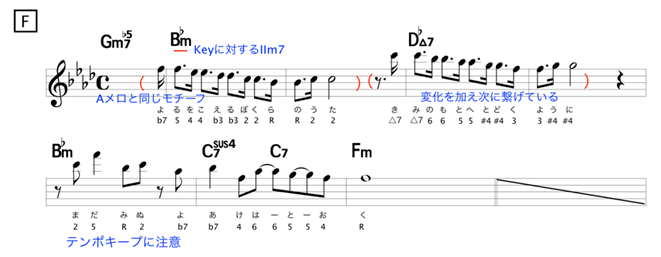

Fメロのコード進行は

|Bbm |Bbm |Db△7|Db△7|

|Bbm |C7sus4 C7|Fm|

ここではⅡmからセクションが始まる少し珍しいコード進行。

セクションの始まりはⅠ.Ⅳ.Ⅵmから始まる事が定番だが、Ⅱmから始まる事で安定間が薄く次の展開に早く進みたくなる様な引っ張られる感覚になる。ここでのアレンジはドラムのキックが8分で踏まれており、コード進行と相まってまるで時間が無いような、急かす雰囲気を作り出している。

メロディラインは前述のアレンジで、Aメロと同じモチーフを展開するかと思いきや、リズムやメロディの流れはそのままに安定せず更に次へ次へと繋ぐような非常に緊張感のある展開となっている。そして、5小節目からブレイクと共に解決をする事で今まで溜めていた緊張感が一気に放たれている。

歌唱の際はブレイクのテンポキープに注意。

サウンドがとても力強く前へ前へと進んでいるのでハシり易い箇所となっている。唯一鳴っているストリングスをリズムの指標にするのもありだが、メロディの隙間を縫っていたりユニゾンだったりと少し難しい為ここでは自分のタイム感が非常に重要。ここでは休符が意識出来ると非常にタイト且つカッコ良い歌唱となる為下記譜面を参考に休符の箇所を意識してみよう。

非常に多くのセクションがあり目まぐるしく展開が変わっていく楽曲。

だが、そのセクション一つ一つにしっかりと意味があり、情景を浮かばせるアレンジ、感情を響かせる歌とメロディが相まり気づいた時には楽曲の世界観にどっぷりハマっていると思う。音やリズム、そして歌詞によって人の感情を動かす事が出来る音楽の素晴らしさを再認識出来ると共に、そのテクニックをとても美しく表現している素晴らしい楽曲となっている。是非練習を重ねて誰かの心を動かして欲しい。

【声について】

低音部をファルセットを用い柔らかく切ない印象を与え、高音部をベルティングなどで力強く聴かせるのがLiSAの大きな特徴です。重くなりすぎないよう、全体を通して喉頭は少し高めを意識しましょう。

壮大な楽曲ですので、全体の構成をしっかりつかんで表現してみてください。