【ボイトレ 歌い方】『エルフ』 (Ado)を上手に歌うコツ!(歌詞の意味もポイント解説)

【曲名】エルフ

【アーティスト名】Ado

今回は日本の大人気歌い手であるAdoの配信限定シングル「エルフ」を解説。

この楽曲は、ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た?』の主題歌として書き下ろされたバラード。作詞作曲は「ヴィラン」や「ギラギラ」を代表曲に持つアーティスト「てにをは」。哀愁の漂う進行やメロディ、アレンジも相まってまるでファンタジーの世界に入り込んでしまったかのような感覚をおぼえる。歌詞、メロディ、コード、リズムを通して、この楽曲の作りをアナライズ。

『歌詞の考察・解説』

この楽曲ではいつまでも続く孤独を背負った人間を悠久の時を生きるエルフになぞらえて歌詞が描かれている。

歌詞全体を通してみると応援歌に近しい内容。

けれども、共感をさせての応援歌とは違い聴き手を焚き付けるような内容となっている点に注目。人の孤独というものに対しどう向き合うべきか「てにをは」メッセージを改めて歌詞を読みながら感じて欲しい。

1番冒頭の歌詞では

「走りなさい 疾く もっと疾く 哀しみに追いつかれないように」命令形の口調の歌詞。

この事から上の立場の何者からか命令されているという印象が最初から強く残る。タイトルである「エルフ」そして「命令口調」の2つのキーワードだけで本、映画、ゲーム等でファンタジーに少しでも触れた事のある人なら世界観に惹き込む事は容易である。

この楽曲でのエルフとは命令をされている側の人を差しているが言葉、口調を使って聴き手に世界観を想像させる巧みなテクニック。

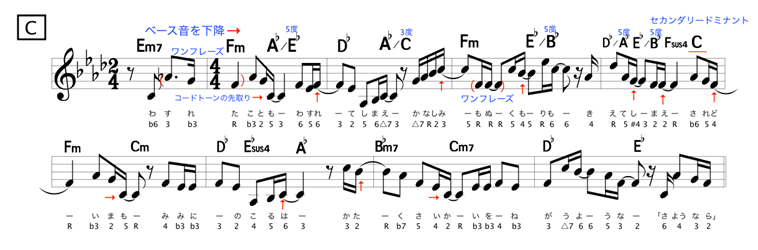

『コードとメロディ・リズムの兼ね合いを検証』

楽曲のKeyはAメロ・BメロはEm。サビではFm。Dメロでは途中からDm。BPMは80。

Aメロのコード進行は

|Em7 C |D G△7/B|G A |F#/A# B7|

|Em7 C |D G E7/G#|Am Bm7|D G|

A’では後半4小節が

|Em7 C |D G F#|Bm7 A G△7|F# B7 Em|

と変化している。

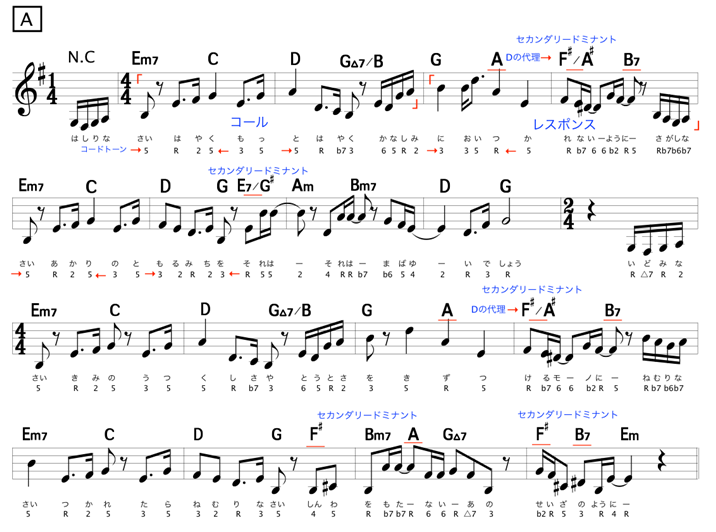

ダイアトニックコードを中心に効果的にセカンダリードミナントを使用している点に注目。

特に3.4小節目は珍しい進行となっていて、A-F#/A#-B7と全てセカンダリードミナントによって現れるコード。セカンダリードミナントの基本は4度上に解決しなければならないが、AからF#/A#はこの規則に当てはまらない。この場合はAの4度上、keyに対するVに当たるDを想定して、代理コードのF#m7(b5)を導く。そこからセカンダリードミナントでF#にする。

後はベース音をなだらかに繋ぐ為に3度であるA#をベースにして現れるコードとなる。PopsではⅦm(b5)にセカンダリードミナントを使用する事は少ないが米津玄師の楽曲では多く使用されるので覚えておきたい。米津玄師の楽曲やこの「エルフ」でも哀愁漂う雰囲気を作り出しているキーポイントとなっているコード。

メロディラインとしては、4小節で1つのモチーフとなっている。また、前半2小節で1つのリズムを提示し後半2小節では別のリズムで答えている。これをコール&レスポンスと言う。

コール&レスポンスというとLiveなどでアーティストが観客と掛け合いをする事を想像すると思うが、この様に楽曲の作りの名称としても使われるので覚えておきたい。また、歌詞ではコールで命令をし、レスポンスで意味を説くように書かれている点にも注目をして欲しい。冒頭から非常に巧みに作詞作曲がされている。

合わせて、コードトーンを目標にスケールを上り下りするようなメロディラインになっている点にも注目。

拍頭でコードトーンを目指す形になるのでコードの響きをイメージ出来ると非常にピッチが安定する。先ずはバックで流れているコードをしっかりと聴き込んでから歌唱に臨んでみよう。

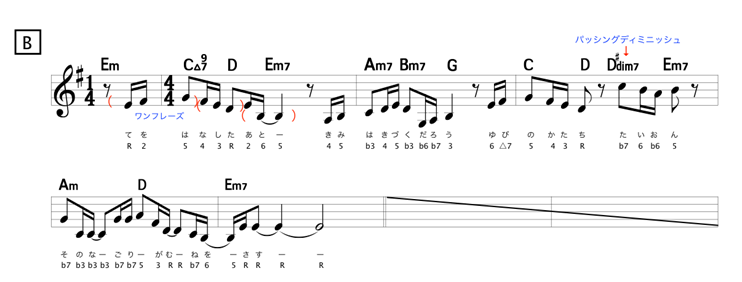

Bメロのコード進行は

|C△7(9) D Em7|Am7 Bm7 G|

|C D D#dim7 Em7|Am D|Em |Em |

ダイアトニックコードを中心にシンプルな作りとなっている。1箇所ノンダイアトニックであるD#dim7が出てきているが、これはパッシングディミニッシュというテクニック。隣り合うコードの間に経過音的にdim7コードを追加する事が出来る。この場合DとEの間の音であるD#でdim7を作り出している。独特な響きがするコードなので慣れる事が出来れば聴いた瞬間に判別し易いコードだ。是非意識をして聴き込み、響きを覚えて欲しい。

メロディラインとしては、Aメロと同様にコードトーンに向かってスケールを上り下りする様な作りとなっている。

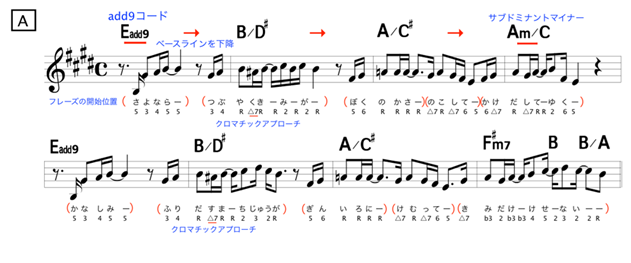

比較的歌唱し易いメロディになると思うが注意をしなければならないのはリズム。この楽曲では16分音符を中心にリズムが構成されているがフレーズの歌い回しを間違えてしまうとノリが非常に悪くなってしまう。詳しくは下記の図を参考にして貰えればと思うが「タンタカ・タンタカ」と頭拍からリズムを取るのではなく、「タカタン・タカタン」と裏拍からフレーズが始まっているという事を意識して歌唱に臨んでみよう。

サビのコード進行は

|Fm Ab/Eb|Db Ab/C|

|Fm Eb/Bb|Db/Ab Eb/Bb Fsus4 C|

|Fm Cm |Db Ebsus4 Ab|

|Bbm7 Cm7|Db Eb |

サビではKeyがFmに転調。

コード進行は4小節目のCを除いてダイアトニックコードで展開されているが、オンコードを多用しコード進行の流れを美しくしている。この場合のCのコードはFmに向かう為のセカンダリードミナントとなっている。コード進行の中にメジャーコードのノンダイアイトニックコードが現れた場合、先ずはセカンダリードミナントを疑い、コードが4度進行をしているか確認が出来るとアナライズがしやすい。

オンコードは基本的にコードの構成音(3度・5度・7度)がベース音となってくる。コード進行の流れとベースの音の上がり下がりを意識して楽曲を聴いてみよう。

メロディとしては最高音がEb。

楽曲の中で1番の盛り上がりがあるサビのメロディを上げ切らない事で楽曲に力強さが生まれる事に気づくだろうか?

前述したこの楽曲の気持ちを焚き付けられる様な感覚はサビのメロディが大きな要因となっている。メロディラインはスケール内で綺麗に収まっており、こちらもコードトーンに向かうようにラインの流れが作られている。けれども、シンコペーション(弱拍と強拍の位置を変えてリズムに変化を与える技法)を多用し16分音符裏で次のコードのコードトーンを先取りしている点には注意が必要。

また、1.2小節目と3.4小節目で歌い回しが逆になる点にも注目。1.2小節目ではフレーズの歌い回しが頭拍なのに対し、3.4小節目ではBメロと同じ様な裏拍からの始まりとなっている。楽曲をよく聴き込んでいればあまり意識をせずとも歌えてしまうとは思うがフレーズの歌い回しがしっかりと認識出来ているとグルーブ感が非常に増しノリの良い歌唱となる為是非意識をしてください。

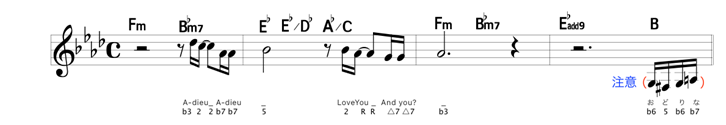

1番サビ終わりのコード進行は

|Fm Bbm7|Eb Eb/Db Ab/C|

|Fm Bbm7|Ebadd9 B|

メロディ自体は少ないが2番のAメロ、KeyEmに向かう為のBのコードが急に入っている。予兆も無く急にKeyが変わりアウフタクトでメロディが入る為、非常に注意が必要な箇所となる。コードメロディを良く聴き込んでピッチがブレないように意識をしたい。

Dメロのコード進行は

|Db Eb F|Bbm Edim Fm|

|Db Cm7|Eb Edim Ab Adim|

|Dm C Bb|Bbm/F Dbdim F/C Bbadd9|

|Bbadd9 F/C A7(9)/C# Dm7|

|Bbadd9 C|Bbadd9 Fm Em7|

|Ebm Bb7/D E C7 F7sus4|

前半4小節ではKeyFm。

5小節目からはDmへと転調。

多種多様なコードを使用し複雑な展開を作り出している点に注目。dimコードが多く使用されている事に気づくと思うが前述したパッシングディミニッシュでは2小節目のEdimのみ当てはまる。4小節目Edim、6小節目DbdimはそれぞれGdim・Edimの転回系(コードの構成音の重ねる順番を変えた形)となっている為実質パッシングディミニッシュが当てはまっている。 これはベース音を繋ぐ為に展開系を使用している。

4小節目AdimはA7(#11)の言い換えとなる。Dmに向かう為のセカンダリードミナント。

また、マーチ(行進曲)のようなアレンジとなっている点にも注目。特にスネアが特徴的で一歩一歩踏みしめるようなリズムになっている。歌詞の「旅は続く」の部分ではクラシックの展開を取り入れラストサビに向けて壮大さを演出している。

このクラッシックアレンジの部分は歌唱の際に難しいポイントとなるので注意が必要。

Bbadd9からしっかり3拍を数え8分音符で細かく刻むように歌唱が出来ると上手くリズムが取れるだろう。

詳しくは下記譜面を参考にしてください。

いかがだっただろうか?

リズム、メロディはシンプルな構成だか、様々なテクニックが至る所に巧みに使用されているので壮大な楽曲。

是非この記事を読みながら改めてアナライズをしてこの楽曲を色々な方向から紐解いて欲しい。

声について

この曲は基本的にG4より下は声帯を厚く、G4より上は声帯を薄くとはっきりと分けて歌唱されています。また、フレーズごとに強弱を大きく変化させ、よりドラマチックに聴かせるのがAdoの歌唱スタイルの1つです。

激しく聴かせたいところを無理に息で押したりせず、十分に注意をして声帯のコントロールをしましょう。