【ボイトレ 歌い方】『死神』 (米津玄師)を上手に歌うコツ!(ポイント解説)

【死神 楽曲解説】

シンガーソングライター、音楽プロデューサー、ボカロPでもある米津玄師が歌う楽曲。

2021年6月16日リリースのシングル「Pale Blue」のカップリング曲。古典落語「死神」をモチーフにしたもので、そのストーリーやセリフが楽曲に反映されている。MVも「落語の寄席」を舞台としており、噺家をはじめ、死神、観客、すべての役を米津本人が演じる。

楽曲中に出てくる「アジャラカモクレン テケレッツのパー」というリズミカルで不思議なフレーズは、古典落語「死神」で主人公の男が死神から伝授された呪文の引用。また、「ブラブラブラ」はヒップホップなどのラップで使用されるフレーズ。日本語訳だと「とかなんとか」といったように、話が長く退屈になってしまう際などに使う。

これらの歌詞を見比べてみると、「古典落語」と「ヒップホップ」という一見対照的な要素が音楽を通して融合されており、米津玄師らしい遊び心にあふれた、非常にユニークな作品に仕上がっている。

ここで米津玄師の活動の原点を振り返ってみよう。

ボカロPの別名「ハチ」としての名前が世に知られる。4作目となる楽曲「結ンデ開イテ羅刹ト骸」。こちらは曲調もさることながら、MVでは花札が出てくるなど、「和」が持つ独特の雰囲気を風刺的に表現した作品となっている。ボカロの枠を飛び越え、様々な曲調の楽曲を生み出して来た、米津玄師。そもそも彼が得意とする表現は今回の楽曲のように、「和」と「ダークな世界観」であると言えるだろう。

【サウンドとリズム】

今回の楽曲はエレキギターが主体のサウンドで構築されている。音数もエレキギター、ドラム、ベース、シンセといったような構成。

ドラムのサウンドはヒップホップで主流のロー(低音域)が効いたキックが特徴的。テンポもBPM120で、ビートは極々シンプルな8ビートとなっており、リズムはギターのリフが主導権を握っている。冒頭部分に出てくるリズムの音は「足音」を彷彿とさせるサンプリング音を使用していると推測できる。

どこか「気怠さ・ゆるさ」を感じられるギターリフ。

ラテンやボサノバのようなシンコペーション(裏拍・弱拍を強調した技法)を多用するリフとなっている点が、この楽曲の「ゆるさ」を感じる要因なのではないだろうか。「古典落語」がモチーフということで、「三味線」を彷彿とさせるリフ・サウンドにしたのではないかと推測できる。

ギターのアルペジオの弾く順番も特殊なもの(左から順に1弦-2弦-3弦-2弦という弦移動)となっており、あえての不自然さを狙っていると考えられる。サビでは今までのリフのパターンは継続しつつ、かなり歪んだ音色で演奏している点に注目。また、ベースがギターとユニゾン(同じフレーズを弾くこと)でリフを刻むことで、王道のロックサウンドを奏でている。

【セクション毎のメロディ解説】

まずは全体のコードについて考察。

イントロはDm – Em – Am ( 4m-5m-1m )といったコード進行のギターリフ。

A以降は同様のリフに加え、ギターのアルペジオが入ってくる。アルペジオの後半では「C♯(M3rd)」の音に注目。本来Key=Amであるにも関わらず、メジャーキーであるKey=Aの音を使用しており、マイナーキーとメジャーキーを行き来しているようなフレーズとなっている。

これらが聴き手に不思議な雰囲気を感じさせる一つの要因だと考えられる。

またサビの後半部分はFM7 – E – Am(11)といったようなコード進行。

こちらはJ-POPで多用される、丸サ進行(FM7 – E7 – Am7 – C7)の派生系と捉えることができる。聞き馴染みのあるコード進行をサビに持ってきつつも、次の小節からはBm7(b5) – E7/G♯ – Am7といったコード進行になっている。ツーファイブワン進行(Ⅱ – Ⅴ – Ⅰ )のファイブにスパイス(E7/G#)を加えたコードアレンジングも、米津玄師の楽曲にみられる特徴。

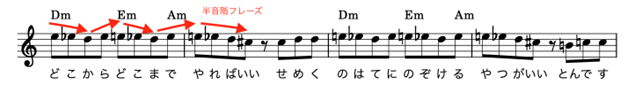

メロディに関しても、Aメジャースケールである「C#(M3rd)」の音や、半音階を行き来するフレーズなど不安定な音に注意して、下記の譜面等を参考に音取りを行ってみてほしい。

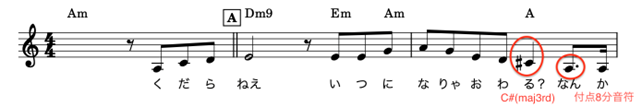

「くだらねえ」から始まる箇所。

マイナースケールのメロディにメジャースケールの音「C#(M3rd)」が入ってくる点に注意。注意深く伴奏を聴きながら、しっかりと音を当てられるよう練習すること。「なんか」の「なん」は付点8分音符となっている点に注意。リズムに疾走感が出る大事な箇所。流れるように意識して歌唱すること。

「アジャラカモクレン」の箇所。

こちらのフレーズはリズムの難易度が高いので、ここのフレーズのみ抜き出して何度も練習することがおすすめ。

また、最後の小節が2/4拍子に変わっている点に注意。すぐに折り返しのフレーズにくるので、リズムの流れを捉えて歌唱できるようにする。ポイントは「パー」の後の8分休符をしっかりと感じること。音楽において、休符をしっかりと感じることはリズムの安定性向上に必要。足で四分音符をキープしながら歌う練習も効果的であるので試してほしい。

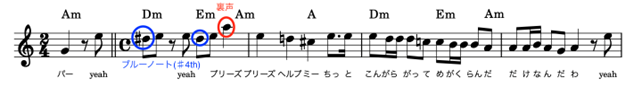

「yeah プリーズヘルプミー」の箇所。

前半は伸びやかなフレーズ、後半は言葉数多めなフレーズ。

こちらも8分休符をしっかり感じてリズムの流れを捉える。「yeah」の箇所ではブルーノートスケールの音(#4th)を使った半音階フレーズとなっている。曖昧な音程にならぬよう、譜例を参考にしっかりと音取りを行なってほしい。

最初の「プリーズ」は裏声での歌唱となっている点にも注意すること。後半の16分音符のフレーズもしっかり歯切れよく歌うよう意識すると良いだろう。

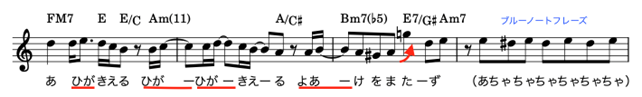

「ああ 火が消える」の箇所。

こちらはシンコペーションが目立つメロディフレーズとなっている。譜例を参考にして、切るところ・伸ばすところを意識しながら歌唱してほしい。

「またず」のメロディは跳躍進行となっているので、音程に気をつけて練習すること。「あちゃちゃちゃちゃ」の箇所はブルーノート(#4th)を使用した半音階を行き来するフレーズとなっている点に注意すること。

「どこからどこまでやればいい」から始まる箇所。

こちらは半音階を行き来するフレーズとなっている点に注意。「やればいい」は半音で下降していき、最後の音はC♯(maj3rd)になっており、シビアなフレーズとなっている。リズムはスタッカート気味にアクセントを置くと良いだろう。

また、このようなフレーズに対応するにはクロマチック(半音階)でのスケール練習に取り組むのも効果的。

【声について】

高音を武器にするアーティストが多い中、豊かな中低音を持つ米津玄師。声帯を厚く使うことによって倍音が増え、歌声の中にも語りの要素を感じさせることができます。余分な力みをとってリラックスした喉頭を意識しましょう。

【豆知識】

落語モチーフである今回の楽曲。

なんと落語家の林家木久蔵氏、林家はな平氏、立川志らく氏らもYOUTUBEチャンネルにて取り上げるほどの人気ぶり。ちなみにMVも落語家の柳亭左龍氏の監修の元、作り上げた作品となっている。

米津玄師自身、「Pale Blue」の締切に追われながらもなんとか完成させ、ひと安心して「本当に好きなことだけやろう」と作り始めたのが「死神」という曲だとインタビューで語っている。

「死神」は米津玄師自身の音楽以外の芸術における、造詣の深さを知ることができる楽曲でもある。