【ボイトレ 歌い方】『異邦人』 (久保田早紀)を上手に歌うコツ!(歌詞の意味もポイント解説)

今回は久保田早紀による名曲「異邦人」を解説。

この楽曲は1979年に久保田早紀のデビュー曲としてリリース。カラーテレビのCMソングとして使用されていたこの楽曲は瞬く間に大ヒットし、シングル・レコードの総売り上げ枚数は144.5万枚を記録。

当初「白い朝」というタイトルで制作をされていたが、プロデューサーの意向により異国情緒溢れるアレンジ、歌詞に変更され、「シルクロードのテーマ」というサブタイトルが追加されている。

イントロのフレーズではペルシャ音階からくる独特なスケールを使用している他、民族楽器である「ダルシマー」を取り入れており、エキゾチックな中東の雰囲気を醸し出す楽曲。

『歌詞の考察・解説』

この楽曲の歌詞は中東を連想させる言葉を巧みに使用し、恋愛(失恋)の歌として制作されている。

少しだけ歌詞の考察をしていきたい。

————–

子供たちが空に向かい両手を広げ

鳥や雲や夢までも掴もうとしている

その姿はきのうまでの何も知らない私

あなたにこの指が届くと信じていた

————-

Aメロでは今日失恋をしてしまった主人公が、全て手に入ると思い込んでいる無邪気な子供達に昨日の自分を投影している描写となっている。

「あなたにこの指が届くと信じていた」という言葉によってこの楽曲が恋愛の歌という事が分かるがAメロの最後に持ってくる事により失恋をしてしまった切なさがより伝わる点にも注目。

————–

空と大地が触れ合う彼方

過去からの旅人を呼んでいる道

あなたにとって私ただの通りすがり

ちょっと振り向いてみただけの異邦人

————-

サビ、続くAメロでは中東を連想させる言葉を使用して楽曲の雰囲気とマッチさせている。

「空と大地が触れ合う彼方」→地平線

「過去からの旅人を呼んでいる道」→サブタイトルにもなっているシルクロード

地平線やシルクロードをとても長い人生を表現していると考えると、「私はあなたにとって一瞬気に掛かっただけで果てしなく長い人生の中のただの通りすがりなのよ。」と、このような意味に感じられる。

ここで注目したいのはタイトルにもなっている「異邦人」。まず、ここでの異邦人は主人公である私自身の事。また、異邦人と聞くと「外国人」を指す意味に思えるが、他にも「別の社会から来た人」、「見知らぬ人」という意味もある。

歌詞の解釈を「見知らぬ通りすがり」と考えても良いが、もっと抽象的に「主人公はまるで『街中で見慣れない外国人を見つけて物珍しさから少し振り向いてしまった』ようなだけの存在」と解釈してもとても面白い。

このようにこの楽曲では深く大きく解釈出来る言葉が多く使用されている。2番以降も是非意味を考えながら読み進め日本語の奥行きを楽しみながら考察して欲しい。

『メロディとコード・リズムの兼ね合いを検証』

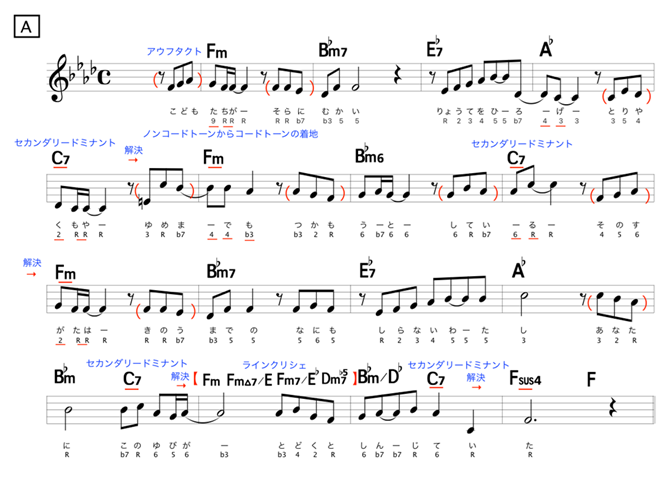

BPMは112、KeyはAメロがFm、サビではFメジャーとなっている。

Aメロのコード進行は

|Fm |Bbm7 |Eb7 |Ab |

|C7 |Fm |Bbm6 |C7 |

|Fm |Bbm7 |Eb7 |Ab |

|Bbm C7|Fm Fm△7/E Fm7/Eb Dm7(b5)|Bbm/Db C7|Fsus4 F |

ここではセカンダリードミナントであるC7を多く使用し、マイナーキーである楽曲の雰囲気に緊張感を足している。セカンダリドミナントにより使用されるドミナント7thコードは基本的に4度上に進行する為、C7の次のコードがF系のコードになっている点に注目。また14小節目ではラインクリシェが使用されサビに向かう展開に勢いをつけている。

ラインクリシェ(クリシェ)は同じコードの構成音の一部を半音で上昇・下降させるテクニックの1つ。この場合はFmの1度であるFの音を半音ずつ下降させている。一緒にベースラインも下降させる事によりクリシェの響きをより強めている。またクリシェの後もCまで下降を続ける事により、Fsus4-Fがより強い響きとして聴こえてきている点にも注目。Fsus4-Fはここだけで解釈をするとセカンダリードミナントとも取れるのだが、ここではサビのKey=Fに向かう事を示唆する役割となっている。

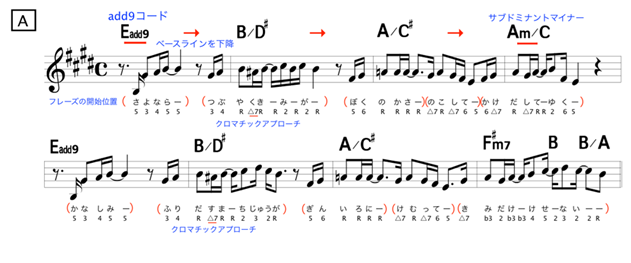

メロディラインとしてはFmスケールを使用してコードトーンを中心に展開しているが、小節の頭ではノンコードトーンから始まりコードトーンに着地するというユニークなライン。またメロディラインが3拍目裏からアウフタクトで始まる事が多い点にも注目。3、8小節目のみ1拍目裏からのスタートなるがアウフタクトとそうでない時のノリの違いを感じて欲しい。

また、歌唱をする際にリズムを柔らかく取り過ぎない事に注意。タイトな伴奏の上に広がるような柔らかい歌唱がこの楽曲の魅力となっているが、実は16分音符など細かい所でしっかりとタイトなリズムを感じる事ができる。しっかりと楽曲を聴き、柔らかく取る部分とタイトな部分を意識して歌唱に臨んで欲しい。

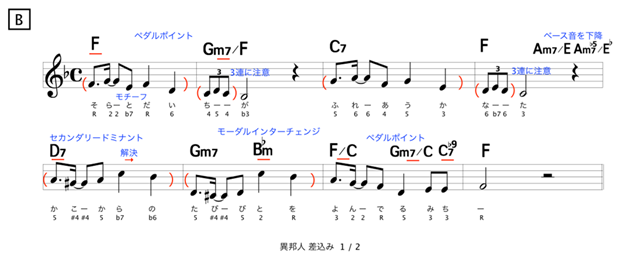

サビのコード進行は

|F |Gm7/F |C7 |F Am7/E Am7(b5)/Eb|

|D7 |Gm7 Bbm|F/C Gm7/C C7(b9)|

|F |

サビでは同主調であるFに転調をする事によって雰囲気に壮大さと広がりを作り出している。コード進行はとしてはまず、F-Gm7/Fの流れでペダルポイントという技法が使用されている。ペダルポイントとはコード進行の中でベース音を持続させるテクニックの一つ。この事によってコード進行に統一感と広がりが生まれている。

次に4小節目からの

Am7/EーAm7(b5)/EbーD7ーGm7

の展開だが、ここではⅡm-Ⅴ-Ⅰmの流れをベース音の下降と共に作り出している。解決先(I)がマイナーコードの場合のⅡmはⅡm7とⅡm7(b5)のどちらを使用しても良いので今回は両方を使用。さらに変化する5度の音をベース音に持っていき下降させ流れを強くしている。

6小節目BbmはFmkeyからの借用となるモーダルインターチェンジという技法。一瞬マイナーキーに転調した流れを作る事で切なさを作り出している。

最後に7小節目F/CーGm7/CーC7(b9)ではサビ頭と同様にペダルポイントを使用して広がりを作り出し、Fに解決をしている。

メロディラインとしてはAメロのアウフタクト中心のラインと打って変わり、頭から始まるラインとなっている。リズムにAメロとの変化を付ける事によってセクションがしっかりと切り替わり、広がりを作り出している点に注目。

サビでは、ほぼ一つのリズムモチーフで完結するとても美しい展開となっている。また、2分音符、4分音符、そしてタイなど、長い音符を多めに使用する事によってリズムでも壮大さを強調している。

歌唱の際に難しいのが2.4小節目の3連符。1つの発音を伸ばしながら音程が上がり下がりするので雑にならないように注意をしたい。また、3連符は初めは1拍を均等に3分割する事が難しいのでメトロノームを使って3連のリズムをしっかりと知り、練習に臨んで欲しい。

楽曲自体は寂しげな雰囲気なのだが、アナライズをしてみると歌詞、アレンジ、メロディどれをとっても美しさを感じる楽曲となっている。日本に残る名曲となっているので是非練習をして歌唱にチャレンジして欲しい。

声について

透明感のあるミックスボイスを作りましょう。声帯は薄く使い高音でファルセット(息漏れ声)にならないようバランスをしっかり保ちましょう。息量を増やすとファルセットに移行しやすいので力まないよう気をつけて練習してください。